ESや履歴書に書く「私の特徴」の見つけ方と「特徴」の効用

ESや履歴書に書く「私の特徴」の見つけ方と「特徴」の効用

「私の特徴」を見つけるのは難しい

就職活動(就活)をすると、新卒であれ中途であれ、応募先からエントリーシート(ES)や履歴書の提出が求められます。この中には、必ずと言ってもいいように「私の特徴」を書く欄があります。また、採用の面接の際にも、

「あなたの特徴は?」

といった質問が良く出ます。

多くの就活生は、自分の特徴について、

「特別なものがない」

というのが本音かも知れません。そもそもESや履歴書の求める「特徴」とは、特別な「経験」を意味しているのか、「性格や行動の特性」を意味しているのかさえ曖昧なものがあります。他の欄に、「学生時代に力を入れたことは何ですか」(いわゆるガクチカ)とか、「挫折経験はありますか」といった質問があれば、「性格や行動特性」のことを訊ねていると想像がつきます。こんな曖昧な質問があるのは、採用側が実際の経験をさほど重要視していないことにあります。日本の学生は、画一的な教育を受け、似たような経験をしているため、エピソードも同じようなものが多く、就活生に取って特別でも、採用側からすると平凡なことです。採用側の目的は、いろいろな質問を通して、応募者の性格や行動の特性、可能性(ポテンシャル)を知ること。「ガクチカ」も「挫折経験」も、経験そのものを知りたいのではなく、質問を通して性格や行動の特性を知る手段です。応募者は、このことを意識して、SEや履歴書を作成する必要があります。

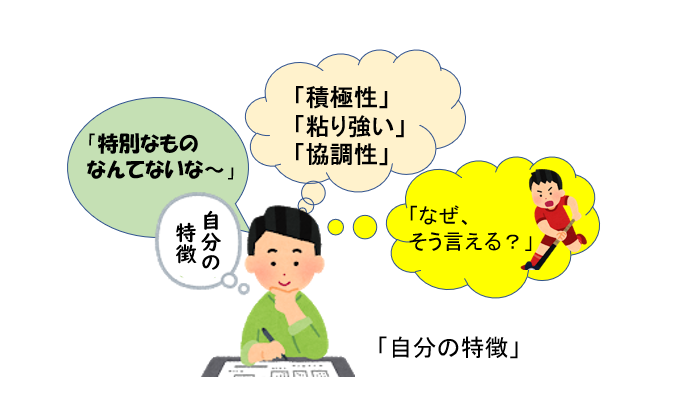

ところで、「自分の特徴」は何であるかを明確にすることは難しいものです。自分の性格と思っていることも、実は親や友人に言われて、そう思い込んでいるだけかも知れません。人にはいろいろな面があって、簡単に「特徴」を断定することなどできません。例えば、自分は「明るい性格」と思っていても、時には「暗い気持ち」が続くこともあります。また、自分が「慎重派」と思えても、ときには大胆な行動をするときもあります。すると、自分には「柔軟性もあるかな」と思えてきます。

「特徴」に関して、「見つけにくい」という問題の他に、特徴をどう言葉にするかという問題があります。例えば、本人が自分の性格を「臆病で暗い」と確信していても、ESに「臆病」とか「暗い」とは書けません。採用側にネガティブな印象を与えるのを恐れるからです。そこで、「慎重派」といった代替の言葉を使います。一度、「自分の特徴」を言葉にすると、それが固定化されて、その後の行動も「特徴」に影響を受けることがあります。例えば、「いつも明るい」ことを特徴として意識すると、本当にいつも明るい行動になるといったことが起きます。

「自分の特徴」を見つけるポイントとその効用には、以下のようなものがあります。

1)「自分のことはわからない」という前提を持つこと

2)過去の自分を振り返る

3)特徴を「言語化する」ことで、自分が変わる

これらをふまえて自分を分析し、「特徴」を意識することは、就活に限らず、日常の生活や仕事においてプラスになることが期待されます。

広告

「納得の内定」をめざす 就職活動1冊目の教科書 2027

「自分のことはわからない」という前提を持つこと

「自分の特徴」を断言するのは、難しいことです。むしろ、

「自分のことは分からない」

という前提で、自分を振り返ることが、「自分の特徴」を見つける上で重要です。

ネット記事や就活本には、「私の特徴」に関して、みごとな例文が載っています。自分の特徴としての性格や行動の特性を一言で言い表し、その理由になるエピソードがついています。これを参考に、思いつく自分の特徴に、エピソードを付けて、「私の特徴」を書いてみるとそれなりの形になります。試しに必要なワードをChatGPTに入れてみると、立派な文章が出力されてきます。残念ながら、そんな文章を採用担当者が読むと、「自分の本当の姿を書いているのではなく、『成りたい姿』『持ちたい性格』を書いているのでは?」と疑います。多くのESを読み面接官をしている採用担当者は、ウソや盛っている話を容易に見分けます。

自分が経験した事実と、「その時どう感じたか」、「そのことで何を得たか」を述べることで、自分の特徴が分かります。無理に自分で、「○○な性格」と断定せずとも、採用担当者が、あなたの特徴を掴んでくれることもあります。

ESに、自分には

「協調性がある」「リーダーシップがある」「コミュニケーション能力がある」

といったことをいきなり書いている人がいます。

残念ながら、これらは採用側からすると、あまり評価できません。採用担当者に「そんなに簡単に自分の特徴が分かるか」との思いがあるので、簡単に「私の特徴は、○○」と断定する人物の信用を疑うかも知れません。

採用担当者は、就活生が「強調性がある」と言ったとしても、限られた学生生活やバイト先の人間関係といった中で発揮されるものは、できて当たり前。「リーダーシップ」といっても同質の人々の間でのもの。「コミュニケーション能力」は、面談すればすぐに分かると思っています。

過去の自分を振り返る

自分の「特徴」を見つけるためには、過去の自分を客観的に振り返ることが大切です。年少の頃から、現在に至るまでの出来事を振り返ったとき、何度も繰り返されることが「特徴」です。

多くの就活に関する教科書では、まず「自己分析」をすることが推奨されています。客観的に過去の自分の関わった事実を振り返ります。漠然ともっている「自分の性格のイメージ」があって、過去の出来事を列挙していくと、その特徴に合うような体験ばかりを思い出すといったことになり、正確な分析はできません。経験した事実を忠実に拾い出すことが大切です。

そして、過去の出来事の中で、「なぜ、その行動をしたか」「その時、どう感じたか」「その後、どうしたか」を並べてみると自分の行動、気持ち、学びの「共通点」が発見できます。その「共通点」が、「特徴」です。

例えば、いろいろ始めるが、毎回中途半端に終わることが多い人は、行動面からいえば、「粘りに欠ける」「飽きっぽい」と言えそうです。しかし、中途半端に終わった時の感じ方を振り替えると、「続けてもトップになる見込みがない」「やり続けると最悪の事態になると予想した」といったことがあるかも知れません。こんな人は、「先読みが優れている」とも言えますし、「慎重で危機管理ができる」とも言えます。また、毎度中途半端にやめるとき、「次こそは」と思っているとすれば、「へこたれない」性格とも「楽天的」とも言えます。あるいは、「深く反省しない」という特性があるかも知れません。

60歳代の友人が、

「40年間、吸っていた煙草をやめて、もう5年。『やる』と決めたときの俺は、意思が強いだろう」

と自慢げに言っていました。ただし、それまで何度も禁煙を勧められて拒絶していたのですから、むしろ「頑固」と言う方がいいかもしれません。こんな風に、一度きりの成功体験を取り上げて、そのことを「自分の特徴」と呼ぶことはできません。

特徴を「言語化する」ことで、自分が変わる

自分の「特徴」を見つけるということは、性格や行動パターンを「言語化する」ということです。例えば、どんなことでも、諦めずに続けてくことを繰り返すと「粘り強い性格」という言葉にして「特徴」となります。

「特徴」は、言い方によってネガティブにもポジティブにもなります。例えば、「粘り強い」は、「諦めが悪い」とも言えます。「飽きっぽい」は、「柔軟性がある」とも言えます。ESや履歴書に書くとき、「粘り強い」「柔軟性がある」と書いた方が、ポジティブに受け止めてもらうことが期待できます。

自分の特徴について、ポジティブな言葉で表すことが重要です。ポジティブな言葉で特徴を表現し、固定化されると自分がその方法に変わっていくということが起きます。

例えば、「自分は飽きっぽい」と特徴づけると、何か困難なことにぶつかると、

「自分はこんなもんだ」

ということで粘ることが出来なくなり、すぐ諦めてしまうかも知れません。

部下に30代前半の電気設備エンジニアA君がいました。彼の仕事は、いつも工事期限間際にならないと終わりません。下手をすると工事完成式の最中に電気工事をしていたということもありました。そんな彼に

「君は、徳俵に足を掛けないと力が出ないな。夏休みの宿題から始まって就活も仕事も同じだろう。でも最後は、何とかしてくれるな。」

と言ったことがあります。

「言われてみるとその通りです。会社に入れてもらったのも最後、仕事も最後の最後で何とか終わらせることばかりです。」

と素直に納得しました。それ以来、彼のことを

「ラストスパートのA君」

と言うことにしました。すると、これが彼のニックネームになり、自他ともに認める「特徴」となりました。本当のところは、段取りが悪くで「ラストスパートを頑張らざるを得なかった」のでしょう。しかし、「ラストスパートが得意」ということが、彼の特徴ということになってしまいました。その後、「超短納期の仕事といえば、Aに頼め」が定着しています。特徴を言語化することで、その特徴に合った行動をしなくてはいけないとの心理を作りだし、そんな行動が出来るようになった例です。

広告

こう動く!就職活動オールガイド ’27年版 (2027年版)

まとめ

「自分の特徴」を見つけるポイントとその効用には、以下のようなものがあります。

1)「自分のことはわからない」という前提を持つこと

2)過去の自分を振り返る

3)特徴を「言語化する」ことで、自分が変わる

これらをふまえて自分を分析し、「特徴」を意識することは、就活に限らず、日常の生活や仕事においてプラスになることが期待されます。

参考記事:内向型の人が、就活を成功させるために気を付けるべき3つのポイント

就活の自己分析、自分の「強み」と「弱み」の根源にある3つのスキル