ロジックツリーを使って会社や組織、自部署を分析する方法

ロジックツリーを使って会社や組織、自部署を分析する方法

ロジックツリーを使った会社や組織の分析方法

「会社の経営戦略をつくる」

「管理職として、未知の部署に異動した」

こんな風に会社の経営戦略をつくるとき、職場を異動するといったとき、会社や組織の実態を把握する必要があります。他にも、競合他社を知る、発注先を選択する、コンサルティングをするといったときも、まず対象の会社や組織の実態を知ることから始まります。売上・利益、人材・マンパワー配分、技術面など様々な切り口から会社や組織全体を分析し、強みや問題点を探り出した上で、その問題への対応策を探ります。

例えば、会社の根幹である全社売上について知ろうとすれば、商品別の売上に分解して、伸びている商品と低迷している商品を分け、対策を打つといったことです。また、商品別の利益に注目して、商品を分けることもできます。あるいは、直近1年間の商品別売上伸び率に注目するということもできます。他にも、商品別に投入されているマンパワーを見ることで、生産性の悪い商品を見つけることもできます。

会社や組織を様々な要素に分解することで、理解を深める作業に適したツールとして、「ロジックツリー」があります。しかし、ロジックツリーについて、なんとなく知っているつもりでも、「めんどくさい」「そんなことをしなくても分かる」といった意識があるのか、使ったことがない人も多いかと思います。

ロジックツリーが使いにくい理由

ロジックツリーは、フレームワークの1つです。フレームワークとは、「思考の枠組み」のことです。ビジネスで使う場合、「ビジネスフレームワーク」と呼ばれ、ビジネス上の課題の洗い出しや解決方法の考案・選択などを効率的に行えます。

ビジネスフレームワークは多数あり、目的や状況に応じて使われて、テンプレートも用意されています。代表的なものには、SWOT分析、PEST分析、5Forces分析、ロジックツリーなどがあります。この中で、ロジックツリーは、汎用性のある基本的なフレームワークですが、「どうも使いにくい」と感じている人が多い手法です。その理由は、いくつかあります。

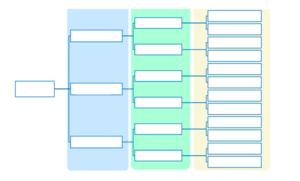

そもそも、ロジックツリーのテンプレートは、空白の箱が並んでいるだけです。他の分析では、テンプレートに着眼点があらかじめ用意されています。たとえば、SWOT分析では、

S: Strength(強み)

W:Weakness(弱み)

O:Opportunity(機会)

T: Threat(脅威)

といった具合です。ところが、ロジックツリーでは、下図にあるような空白の箱だけです。何からスタートするかという「着眼点」(一番左の欄に記入するもの)、どんな「切り口」で分解するか(右側の欄に記入するもの)、何も示されていません。つまり、「着眼点」と「切り口」のアイデアがないと、全く使えないということです。

Logic Tree Template

ロジックツリーを使いこなすには、適切な「着眼点」と「切り口」をもっていることが、鍵となります。「着眼点」や「切り口」があやふやで、ロジックツリーを作ろうとすると、いたずらに情報収集や整理に労力と時間がかかり、その割には、これといった成果の見えない図だけが残ることになります。

ロジックツリーを使って、組織の実態を把握するには、3つのステップがあります。

1)Whatツリーを活用する

2)「着眼点」と「切り口」を選ぶ

3)「課題」を探り出す

「Whatツリー」を使い、組織の問題と思われることを「着眼点」とし、原因の仮説から「切り口」である構成要素に分解することで、「課題」を見つけることが出来ます。

この記事では、ロジックツリーを使った、組織の課題探しの方法をご紹介します。

「Whatツリー」を活用する

会社や組織の実態を分析するには、「Whatツリー」を使うことをお勧めします。

Whatツリーは、対象である「全体」を構成要素(What)に分解していくことから、「要素分解ツリー」と言われています。Whatツリーでは、

1)個々の構成要素が同じである

2)個性要素を足すと全体になる

という特徴があります。

例えば、「ある会社の全社の売上」をツリーの左端に「全体」として置くと、商品A、商品B、商品C、といった具合に分解できます。商品それぞれには構成比率と金額があり、全て足すと100%になり、全社の売上額と一致します。

「全体」として、「全社従業員数」と置いたり、「全社資産額」と置いたりすれば、会社の様々な面をみることができます。

他にロジックツリーには、

・原因を追究する「Whyツリー」

・問題解決をする「Howツリー」

・目標設定に使う「KPIツリー」

・曖昧な概念を具体化する「概念分解ツリー」

・着眼点を提供するフレームワークと組み合わせる「フレームワークツリー」

などが挙げられます。(羽田康祐著「フレームワーク入門」PHP研究所より)

広告

超一流のコンサルが教える ロジックツリー入門 (PHPビジネス新書)

「着眼点」と「切り口」を選ぶ

Whatツリーを使って組織の実態を知ろうとするとき、「全体」をして何を選ぶかという「着眼点」が重要です。会社を知るために「全社売上」「利益」「従業員数」といった現時点を選ぶことができます。また、時間的な変化である「売上推移」「利益推移」「従業員推移」といったことを選ぶと、会社が最近抱えている問題を見つけることができます。例えば、「この3年間の売上推移」を着眼して、商品Aの売上推移、商品B売上推移、商品C売上推移と分解していくことで、どの商品が下降傾向か上昇傾向かが分かります。

ツリーをつくる上で、着眼点を決めたあと、分解の仕方である「切り口」をどう選ぶかが大切です。例えば、「全社売上」に着眼して、商品別に分解する他にも、製造部署別、商品の価格帯別、お客様の年齢別等々様々な「切り口」があります。

どんな「切り口」を選ぶかは、因果関係の仮説を立てる必要があります。

例えば、売上推移を商品別にするのは、「特定の商品の売り上げが落ちているから」といった仮説が裏にあります。売上を「お客様の年齢層別」に分けるのは、「特定の年齢層で売れている」との仮説があります。

つまり、「切り口」を選ぶには、仮説が必要であり、その仮説は過去の経験や他社の類似事例を知っていることが、必要になります。

「課題」を探り出す

Whatツリーで、会社や組織を「全体」として着眼し、仮説を立てて「切り口」を見つけて構成要素に分解していくと「課題」が見えてきます。

「全社売上」や「全社利益」に着目するということは、これらに問題があると暗黙の「仮説」を立てていることに他なりません。「切り口」として、「商品別の売上」という足し算に分解することで、どの商品に問題があるか絞り込むことができます。更に、「商品別売上」を「商品別の数量」と「商品別単価」という掛け算に分解することができます。すると、販売数量が少ないのか、単価が適正かといった「課題」を探ることができます。

各構成要素を全体に対して「足し算」の構成要素や「掛け算」の構成要素など、様々な「切り口」を使うことで、「課題」を見つけることができます。

まとめ

ロジックツリーを使って、組織の実態を把握するには、3つのステップがあります。

1)Whatツリーを活用する

2)「着眼点」と「切り口」を選ぶ

3)「課題」を探り出す

「Whatツリー」を使い、組織の問題と思われることを「着眼点」とし、原因の仮説から「切り口」である構成要素に分解することで、「課題」を見つけることが出来ます。

参考記事:イノベーションを起こすための「ラテラルシンキング」に必要な3つの力

「仕事が出来る人」の特徴は、すぐ分かる、すぐ決める、すぐ行動する