「素早く正しい判断」をするためのヒューリスティックとOODAループ

「素早く正しい判断」をするためのヒューリスティックとOODAループ

「素早く正しい判断」をするためのヒューリスティックとOODAループ

「いろいろ悩んで決められずチャンスを逃がす」

「なんとなく決めて、後で後悔する」

人生でもビジネスでも、「素早く正しい判断」をすることは、難しいものです。また、その瞬間、「正しい」ことであっても後に「失敗」となったり、「失敗」と思えたことが後に「正しい」ということになったりすることもあります。

ただ、素早く決めることは、たとえ「間違い」「失敗」であったとしても、時間的な余裕があり、その後に修正が出来るメリットがあります。

すくなくとも、ビジネスに関して言えば、素早く決めることで優位になりことが多いようです。

「素早く正しい判断」の「素早さ」や「正しさ」にも程度があります。

1)どれだけ早くなければならないか

2)どこまで正しくなければならないか

ということです。

「締め切り」があるならば、それに間に合えばいいと思いがちですが、期限ギリギリで決めることは、修正の時間を失うなどのリスクが増します。基本的には、早い決断が優位です。

「正しい判断」は、その決断の重要度によって必要とされる精度(確からしさ)が違います。より正しい判断は必要ですが、その決断の影響度、変更の容易さによっては、「絶対に正しい判断」をする必要がありませんし、そもそも正解があるかどうかもわかりません。重要度が高い決断に対して、いくら時間をかけ調べたり考えたりしても、精度(確度)には限界があります。「時間をかけて考えている」というのは、精度を上げているというより、「決断する理由を探している」「決断が間違っていた時に対応を用意する」といったことをしているかも知れません。

人は素早い決断をするとき、無意識に「ヒューリスティック」を使うことが多くあります。日常生活では、レストランで「いつも料理」を注文したり、スーパーでテレビCMに流れていたブランドを選んだりといったことです。

ヒューリスティック(Heuristic)とは、ギリシャ語で、「見つける」「発見する」という意味の言葉に由来しています。この語源から分かるように、ヒューリスティックは何かを効率的に「見つける」ための方法やルールを指します。ヒューリスティックは、

1) 詳細な分析を省略して、合理的な近似解を得ることができる

2) 厳密な最適解ではなく、現実的で「十分良い」答えを見つけることができる

3) 過去の経験やパターン認識に基づくことが多い

といった特徴があります。

しかし、ヒューリスティックは効率的ではありますが、時に判断ミスや認知バイアスを引き起こす可能性があります。「なんとなく決めた」ことを後になって悔やむことの原因が、無意識のヒューリスティックでバイアス(偏り)が働いていたということがあります。

何かを「決める」ためのヒューリスティックにありがちな各種バイアスは、判断を誤る大きな原因となり、バイアスを戒めた本やネット記事が沢山あります。

そんなヒューリスティックを使う時の弊害をカバーして、重要な課題に対して、「素早く正しい判断」を得ようとする思考法にOODAループがあります。OODAループを使うことで、ヒューリスティックにありがちなバイアスである「代表性バイアス」、「利用可能性バイアス」、「アンカリング」等を避けて、「素早く(より)正しい判断」をすることが期待できます。

この記事では、ヒューリスティックによる判断のメリットとデメリットをOODAループと比較しながら考えます。

広告

OODAループ思考[入門]――日本人のための世界最速思考マニュアル

ヒューリスティックで判断するとき生じ易いバイアス

「決定」する際に使われるヒューリスティックは、意思決定を効率化するための経験則や直感的なルールです。ヒューリスティックは、迅速に答えを出すのに役立ちますが、偏った判断や誤りを引き起こすこともあります。以下に、ヒューリスティックを使う際のバイアスの影響をご紹介します。

1)代表性バイアス

ある事象が典型的なパターンやステレオタイプにどれだけ一致しているかを基に判断します。 採用面接で、面接官が「明るさ」「声の大きさ」などが、リーダーとイメージとあっていれば、「この人はリーダーシップがありそうだ」と判断するようなことです。

2)利用可能性バイアス

頭に浮かびやすい(記憶しやすい)情報に基づいて判断するとき生じるバイアスです。例えば、航空機事故のニュースが頻繁に報じられると「飛行機はやっぱり危険だ」と感じて、航空機の利用を避けるといったことです。実際の頻度やリスクを過大評価する場合があります。記憶に残りやすい事象が、必ずしも一般的な傾向を反映していない可能性があるからです。

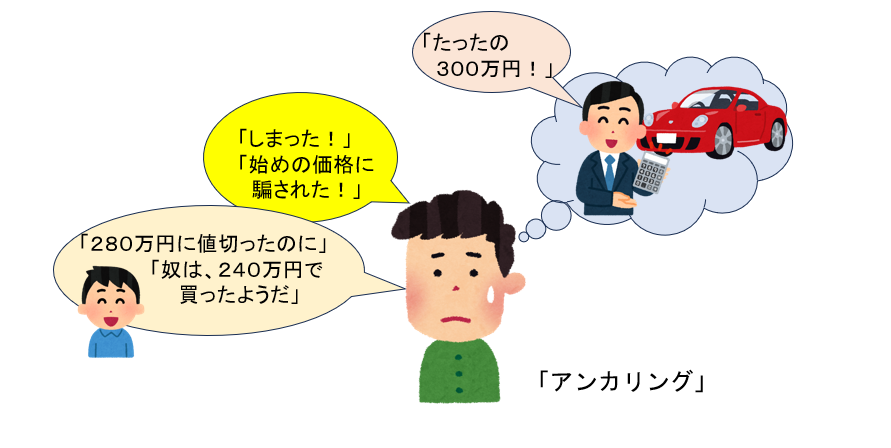

3)アンカリング

最初に得た情報(アンカー)を基準にして、その後の判断を行う傾向です。 価格交渉で最初に提示された金額が、その後の交渉の基準となることがよくあるのは、アンカリングというバイアスによるものです。最初の情報に過度に依存することで、適切な判断が阻害されることがおきていますので、全体観をみる必要があります。

4)感情バイアス

感情的な反応に基づいて判断します。ポジティブまたはネガティブな感情が意思決定に強く影響を与えることがあります。個人的な判断を自分の「好き」「嫌い」で判断することは決して悪いことではありませんが、ビジネスにおいて人物や物事の評価を感情で決めることには問題があります。感情に基づく判断は、論理的な評価や分析を置き去りにするリスクがあります。ただし、消費は「好き」「嫌い」に支配されている比率が大きく、販売戦略に感情を利用することが広く行われています。

5)確証バイアス

自分がすでに持っている先入観や仮説を肯定するため、自分にとって都合のよい情報ばかりを集める傾向のことです。以前に見たり聞いたりした情報を優先して意思決定を行う手法です。例えば、馴染みのあるブランドの商品を、他の選択肢より信頼するといったことです。

ヒューリスティックは、迅速な意思決定には有用ですが、適用場面に応じた慎重な検討が必要です。特に、バイアス(偏り)が判断に悪影響を及ぼす可能性があるため、ヒューリスティックを意識的に補完することが必要です。

OODAループとヒューリスティックの関係

OODAループ(ウーダーループ)とは、米国人ジョン・ボイドによって提唱された意思決定プロセスの枠組みです。OODAループは、以下の4つのプロセスから構成されています。

1)観察 (Observe): 状況を理解し、情報を収集する

2)方向付け (Orient): 情報をもとに状況を分析する

3)決定 (Decide): 最善の行動を選択する

4)行動 (Act): 選択した行動を実行する

この中で、ヒューリスティックは、「決定」「行動」の段階で活用されます。時間的制約や情報の不確実性がある状況で、ヒューリスティックによる簡便な判断が有効です。

OODAループにおける「観察」と「方向付け」は、バイアスを避けるために重要です。事実を客観的にみて、客観的に状況を分析することで、偏りが避けられます。

また、OODAループは4つのプロセスを繰り返す回すことで、誤りの修正、継続的な改善が期待できます。たとえ、ヒューリスティックの判断が誤っていた場合でも、再観察や再方向付けを通じて修正可能ということです。

ヒューリスティックのシンプルさとOODAループの体系的なアプローチを組み合わせることで、迅速で柔軟な意思決定が期待できます。

まとめ

ヒューリスティックは、迅速な意思決定には有用ですが、バイアス(偏り)が判断に悪影響を及ぼす可能性があります。このため、バイアスに注意する必要があります。OODAループは、「観察」「方向付け」「決定」「行動」というプロセスを通して意思決定する手法であり、ヒューリステッックの利点を利用し、デメリットを補完する効果が期待されます。

参考記事:「仕事が出来る人」の特徴は、すぐ分かる、すぐ決める、すぐ行動する