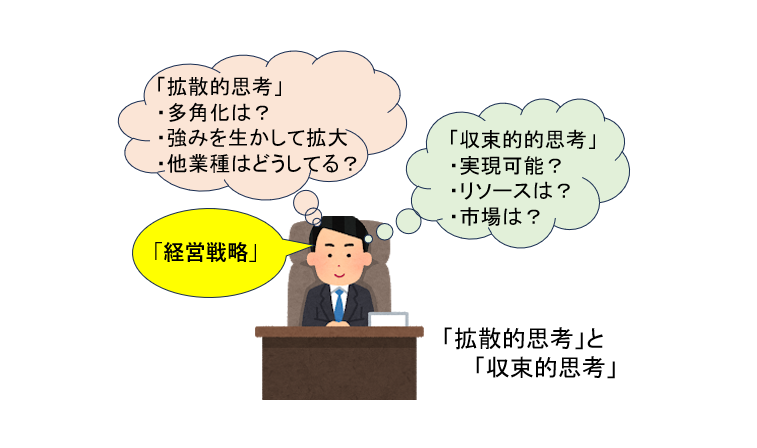

「経営戦略」作成は、自社の「強み」「弱み」を拡散的思考と収束的思考で考える

「経営戦略」作成は、自社の「強み」「弱み」を拡散的思考と収束的思考で考える

拡散的思考と収束的思考

「起業するための計画」

「業績悪化から脱出するための対策」

「大企業が株主に示す中期計画」

こんな計画や対策を対処療法ではなく、長期スパンで立てるには、企業の「経営戦略」が背景にあることが大切です。

「経営戦略」とは、企業が競争環境の中で自らの経営目的・経営目標を達成するための方針や計画全般を意味します。実際には、各企業が、長期的に目指す姿を描くこと。その上で、有限である経営資源(ヒト、モノ、カネ等)を目的や目標に向かって、どのように選択・分配するかが、経営戦略です。「経営戦略」は、企業規模の大小、新規企業か老舗企業かに関係なく、会社経営には重要です。たとえ、「経営戦略」として明文化されていなくても、長く続く企業、成長する企業には、経営者が「会社の方針」として持ち社内で共有されている例が多々あります。

経営戦略を作成する際、自社の「強み(Strengths)」と「弱み(Weaknesses)」を把握し、それらを反映させる手法が使われることが多くあります。SWOT分析は、その代表です。戦略策定をする上で、強み・弱みを始めとして、企業の内部環境を理解することは出発点です。

強み・弱みを分析して、それらをどのように認識し、意味づけ、活用するかによって戦略の質は大きく変わります。ここで重要となるのが、思考様式の選択です。その中でも「拡散的思考(divergent thinking)」と「収束的思考(convergent thinking)」を利用することが戦略を作成する上で有効です。

拡散的思考と収束的思考には、以下のような特徴があります。

1)拡散的思考:可能性の広がりを探る創造的プロセス

2)収束的思考:最適解を絞り込む論理的プロセス

これは、米国の心理学者J.P. Guilfordによって提唱されたものです。

自社の「強み」と「弱み」を拡散的思考や収束的思考を使うことで、事業の幅を広げる可能性や将来像、その実現性を自社の持つ資源や能力から考えた「経営戦略」を立案できることが期待されます。

この記事では、経営戦略を立案する上での拡散的思考と収束的思考の使い分けについて考えます。

拡散的思考による強み・弱みの再定義と可能性探索

企業の強み・弱みは、考え方によって意味が変わります。たとえば、「小規模であること」は一見すると弱みに見えますが、意思決定の迅速性や柔軟性という強みに転化する可能性があります。このような再定義には拡散的思考が有効です。

具体的には以下のような問いを立てることで、強み・弱みの意味づけが変ります。

1)この強みはどのような市場や顧客層に価値を持つか

2)この弱みはどのような条件下で強みに転化しうるか

3)他業界ではこの特性はどう評価されているか

4)この特性を活かす新しいビジネスモデルは考えられるか

といった発想で、自由にアイデアを広げることが重要です。

収束的思考による戦略への落とし込みと実行性評価

拡散的思考によって広がった可能性は、収束的思考によって現実的な戦略に絞り込む必要があります。例えば、以下のような評価軸があります。

1)実現可能性(技術的・人的・資金的リソース)

2)市場適合性(顧客ニーズとの整合性)

3)競争優位性(他社との差別化)

4)リスクとリターンのバランス

5)中長期的な持続可能性

このような評価を通じて、戦略は具体的な行動計画として実行に移されます。

戦略作成のステップと思考法の使い分け

戦略策定においては、拡散的思考と収束的思考を使い分けるのではなく、統合的に活用することが有効です。例えば、経営戦略作成のプロセスと思考法を組み合わせると以下のようになります。

1)課題抽出:拡散的思考(強み・弱みの把握と再定義)

2)アイデア創出:拡散的思考(自由な戦略案の発想)

3)評価・選定:収束的思考(実現可能性・市場適合性の評価)

4)実行計画:収束的思考(戦略の具体化とリソース配分)

5)評価:拡散的思考と収束的思考(実行結果のフィードバックと戦略再構築)

このようにプロセスごとに、拡散的思考と収束的思考を使い分けることで、戦略の柔軟性と実効性が高まります。

思考法の適用に当たっての注意点と対処法

拡散的思考や収束的思考を適用するにあたって、企業内や立案者にバイアスや使うフェーズが不適切であると有効性が失われ、混乱が生じる可能性があります。以下、適用に当たっての注意点と対処法をご紹介します。

1)組織文化との不整合

拡散的思考は自由な発想を促しますが、階層的・保守的な組織文化では受け入れられにくい傾向があります。逆に収束的思考ばかりが重視されると、革新性が失われます。従って、思考様式の活用には組織文化の変革や心理的安全性の確保が必要です。

2)思考様式の混同とフェーズの曖昧化

拡散的思考の段階で収束的評価が入ると、創造性が阻害されます。一方、収束的思考の段階で拡散的発想が続くと、意思決定が曖昧になります。フェーズごとの目的と様式を明確に区別することが重要です。

3)認知バイアスの影響

強み・弱みの認識には主観が入りやすく、思考様式によってバイアスが強化されることがあります。例えば、拡散的思考では「希望的観測」や「楽観バイアス」が働きやすく、収束的思考では「確証バイアス」や「現状維持バイアス」が強まる傾向があります。

このようなバイアスを軽減するためには、多様な視点の導入、データによる裏付けといったことが重要になります。

4)戦略の硬直化と柔軟性の喪失

収束的思考に偏りすぎると、戦略が過度に合理化され、柔軟性を失う危険があります。特に、環境変化が激しい現代においては、戦略の「適応力」が求められます。逆に、拡散的思考に偏り過ぎると、戦略が定まらず、実行力が低下します。また、拡散的思考と収束的思考の組み合わせは、企業戦略のみならず組織の学習能力の向上にも貢献します。

まとめ

経営戦略を作成するとは、企業の強み・弱みの分析を行い、その結果を意味付けして目標を定め、そこへ至る道筋を描くことです。戦略は、拡散的思考によって可能性を広げ、収束的思考によって現実的な選択肢に絞り込むというプロセスが不可欠です。