お祭りを「続けたいけど、続けられない」理由と「継続」に必要なこと

お祭りを「続けたいけど、続けられない」理由と「継続」に必要なこと

お祭りを「続けたいけど、続けられない」、日本の実情

今、日本各地で行われていた多くの「お祭り」が、存続の危機にあります。「お祭り」といっても、「万博」や「○○フェスティバル」といったスポンサーが全面に出た祭りは、数も規模も拡大しています。しかし、一方で伝統的な地域に根差した小規模な「お祭り」は、存続が危ぶまれているものが多くあります。

読売オンライン:「人口減で存続危ぶまれる祭り・民族芸能・・・」(2025年9月12日)では、市町村の祭りについて高知県が行ったアンケート調査が紹介されています。この記事によれば、県内約900件の民俗芸能(全て祭りではありませんが)について回答があり、現存するのは約500件となっています。実に約4割にあたる385件は中断するか、既に廃絶していることが分かったとあります。特に山間部では、担い手不足により、

「続けたくとも続けられない」

という現実が浮き彫りになっています。

祭りを存続させるには、「存続意義」が必要です。例えば、祭りがエンタメ的な要素だけで成り立っている「演芸大会」や「カラオケ大会」「くじ引き会」のような催しは、これらをやめたところで、主催者に罪悪感はあまりありません。

ところが、信仰や伝統芸能などの要素が強いと簡単にやめることはできません。続けることが、先祖からの「義務」のようになっている状態です。この場合、やめるにしても、継続するにしても関係者を納得させる「理由」が必要です。コロナ禍は、祭りをやめる格好の理由になったかも知れません。コロナ禍が終わり、多くの小規模な祭りは、担い手不足、予算不足といったことに直面し、

「続けなければいけないけど、続けられない」

という悩みが、日本中の小規模な祭りの関係者に蔓延しています。

この記事では、「祭りを続ける」ために何が必要か、どんな覚悟がいるか、祭りの構成要素(意味付け)から考えます。

広告

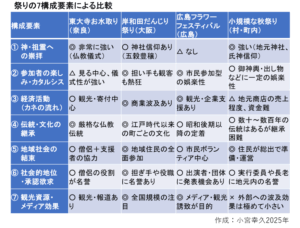

祭りの7つの構成要素

日本の「祭り」は、単なる年中行事や娯楽イベントにとどまらず、宗教・経済・文化・社会といった多層的な要素が絡み合う、奥深い社会的行事です。その本質を理解するには、構成要素の一つひとつを掘り下げ、なぜ人々が祭りを行うのかという根源的な問いに迫る必要があります。日本の祭りを構成する主な要素を以下のように整理してみました。

① 神(または祖霊)への崇拝と畏れ

日本の祭りの多くは、神社や寺院を中心に行われ、宗教的な意味を持っています。これは、自然の神(山、海、稲など)や祖先の霊に対する「畏れ」と「感謝」が根底にあり、秋祭りは収穫の感謝、夏祭りは疫病や災害を鎮める「鎮魂・祓い」の意味を持つ。このような祭りは、見えざる存在への信仰が、人間社会の秩序や自然との共生を保つために不可欠だとする古来の価値観を反映しています。特に「穢れ」を回避するという日本人特有の考え方は、普段宗教を意識しない人々にも強く残っており、祭りを支持する基盤になっていると考えられます。

なお、「雨乞祭」のような実利的な祭りは、近代になり、その効果がなく神への崇拝に変化していると考えることができます。

② 参加者の楽しみ・カタルシス

祭りは、日常の秩序から一時的に逸脱し、無礼講的な空間を許す「ハレ(非日常)」の時間です。人々はそこに心身の解放を求め、踊りや音楽、屋台や出し物を通じて楽しむ。神輿を担いだり、山車を引いたりすることで、身体性を伴った一体感や高揚感が得られ、これがカタルシス(浄化)として作用する。厳しい生活や仕事に耐えるための「ごほうび」として、祭りは人々にエネルギーを与えてきました。とにかく参加することが楽しいというエンターテイメントと考えることができます。

③ 経済活動としての「カネ集め」

祭りは、経済的な側面も強く持っています。露店の出店、奉納金、協賛金など、祭りは一種の地域内マネーフローを生み出します。企業が協賛により地域貢献をアピールしたり、観光客を呼び込んで地元経済を活性化したりと、祭りは「地域ビジネス」としての役割も果たしています。特に過疎化が進む地域では、祭りが地域の最後の活力源なのかも知れません。

④ 伝統・文化としての継承

祭りは、長年にわたり世代を超えて受け継がれてきた「文化財」としての側面があります。衣装、音楽、舞踊、神事など、それぞれの地域に固有の形式があり、これは「地域アイデンティティ」の核となっています。子どもが大人に混じって太鼓を叩く、若者が神輿を担ぐといった形で、自然に地域文化が継承されていくことも、祭りの重要な意義です。ユネスコの無形文化遺産に登録されるような祭りも増え、伝統文化としての価値が国内外に再評価されています。

⑤ 地域社会の結束・役割分担

祭りを成り立たせるには、多くの人手と準備が必要となります。自治会、町内会、商店街、青年団、婦人会などが協力し、準備段階から当日の運営に至るまで多様な役割を分担しています。このプロセスそのものが、地域の人間関係を深め、「顔の見える関係」を作り出していると言えます。特に、都市化や核家族化が進む中で、こうした共同作業の場は貴重な社会的接点となっている。祭りは単なる催事でなく、「地域コミュニティの再構築装置」として機能します。

⑥ 社会的地位や承認欲求の表出

祭りの中には、特定の家や個人が重要な役割(祭りの当番、頭(かしら)、舞手など)を担うことで、地域内での地位や名誉を示す機会にもなっています。これは一種の「名誉資本」であり、承認欲求を満たす機能を果たします。また、若者にとっては自らの存在を認識してもらう「通過儀礼」の場となっていることもあります。役割を担うことで「大人として認められる」ことが、アイデンティティ形成や地域への帰属意識を高めます。

⑦ 現代における観光資源・メディア効果

現在、祭りは観光資源としても重視されようになっています。メディアに取り上げられることで全国的な注目を集め、遠方からの来訪者が地域を訪れます。これは地域にとって新たな経済効果をもたらす一方で、祭りの本来の宗教性や共同体性が失われ、「見せ物化」してしまう懸念を含んでいます。観光と信仰、商業と伝統のバランスをどう取るかが、現代の祭りにおける課題です。

祭りの7つの構成要素と小規模な祭りの存続危機

祭りの7つの構成要素を具体的にいくつかの祭りに当てはめてみると以下のようになります。

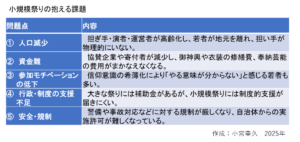

小規模な祭りの特徴と課題

町や村で行われている伝統的な祭りには、以下のような特徴があります。

1) 神社や地元の氏神を中心とした伝統的な信仰行事としての色合いが強い。

2) 御神輿・獅子舞・太鼓・奉納舞など、地域独自の民俗芸能が残る。

3) 村全体が「当たり前にやる」ものとして継続されてきた。

これらの特徴から、これまで祭りを行ってきた関係者には

「祭りを継続しなければならない」

という意識があります。ところが、現実には表に示すような課題が横たわっています。

祭りの存続に必要なこと

祭りを存続させるには、祭りの各要素が揃っていることが必要です。例えば、岸和田のだんじり祭りでは、信仰、経済、娯楽、観光が揃って、相乗効果も生んでいます。一方、小規模な祭りでは、信仰や伝統はあるが、他が弱いということで存続が危ないということになっています。

祭りの存続に必要なポイントが3つあります。

1) 祭りの意味付けが強い:

祭りの意味付けが、人々にとって切実であれば、継続します。戦災や天災の鎮魂の意味が込められた催しなどは、関係者に強い継続意識が働きます。

一方、祭りがエンタメ的な要素だけで成り立っている「演芸大会」や「カラオケ大会」「くじ引き大会」のような催しは、容易にやめられます。

また、信仰や伝統芸能などの要素が強いと簡単にやめることはできません。続けることが、先祖からの「義務」のようになっている状態です。消滅の危機に瀕している小規模な祭りの多くは、このパターンです。

2) 支援者が多くいる:

祭りの実施に当たって、祭りに直接かかわる人、間接的に支援する企業、メディア、観光客が多いことが、祭り継続の鍵になります。

最近では、祭りを守るために自治体やNPO団体が支援する例が出てきています。これらの例では、人的支援、金銭的支援の両面からなされています。

また、ある団体は、祭りのコンサルを引き受け、企画、ホームページ作成、担い手を募集とけいこなどを支援する取り組みをしている例があります。(例えば、「とらでぃしゅ」など)

3) 祭りの変化・革新を認める:

東大寺のお水取りのように宗教的な要素が、極めて強く「変わらないこと」が祭りの本質となっている場合、変化することはできません。

しかし、多くの祭りでは、実情に合った祭りの変化・革新を認めなければ、継続することはできません。ところが、地域外の人の参加を拒絶したり、伝統的に決まっている日にちや時間を変えたり、祭りの形を変えたりといったことに抵抗して、祭りが衰退している例があります。

祭りの伝統的な踊りにサンバや中高生のダンスがミックスされるなど祭りの内容の変化、SNSへの投稿からインバウンド客を獲得するなど祭りを大きく変化させ、継続・活性化をはかろうとしている例もあります。

広告

祭の地図 日本の祭りと伝統行事 (旅に出たくなる地図シリーズ 12)

まとめ

日本では、地域に根差した小規模な祭りの多くが、継続の危機に瀕しています。その原因は、担い手の不足、資金難からです。

祭りの存続には、

1)祭りの意味付けを明確にする

2)支援者・資金を集める

3)祭りの変化・革新を認める

などが重要である。