勇気が出るのは、「他者からの励まし」より、「逃げなかった過去の自分の経験」

勇気が出るのは、「他者からの励まし」より、「逃げなかった過去の自分の経験」

ピンチで勇気をくれるのは、「逃げなかった過去の自分の経験」

「納期が迫ってくる中、仕事が終わりそうもない」

「試験日が迫ってくる中、準備ができていない」

そんな、ピンチに陥って、上司や同僚に励まされたことはありませんか。ありがたい言葉ではありますが、正直言うと、

「口先で励ますより、俺と代わって、やってくれ!」

という気持ちになります。(人によって取り方は様々でしょうが、私はそう思うことが多かったです)

「励まし」たり、「励まされ」たりした経験では、単に「頑張れ!」とか「諦めるな!」と言われても、簡単には「頑張ろう」「やり抜くぞ」といった勇気が湧いてくることはありません。

むしろ、励ましの言葉によって、過去「自分が頑張ったこと」「ピンチを逃げずに切り抜けたこと」を思い出して、勇気が出てくるということが多いのではないでしょうか。

ピンチに陥ったとき、頑張る勇気がでるかどうかは、「自己効力」によります。「自己効力感」(self-efficacy)」とは、「自分はこの状況を乗り越えられる」「この課題を達成できる」という自己の能力に対する信念を指し、心理学者アルバート・バンデューラが提唱したものです。自己効力感は、勇気や挑戦意欲の根幹をなす心理的要素です。

自己効力感が高い人は、困難な状況に直面しても逃げずに挑戦し、粘り強く努力を続ける傾向があると言われています。バンデューラによれば、自己効力感を高めるには、4つの要因があります。

1)成功体験

2)他者の成功を見ること

3)励ましの言葉

4)感情や身体状態

この中で、4つ目の「感情や身体状況」である、緊張や不安が少ない状態は、当然と言えば当然です。身心のコンデションが悪ければ、勇気もでませんし、頑張りようがありません。

これらの要因の中で、最も影響力が強いのは「成功体験」、つまり「逃げなかった過去の経験」と考えることができます。勿論、励ましの言葉も効果がありますが、より有効とするには、「逃げなかった経験」を相手に思い出させることが必要です。他者の成功も「自分も同じようにできる」という、疑似的成功体験が含まれることで、勇気が出て来ます。

「逃げなかった過去の経験」からくる自己効力感は、勇気や挑戦意欲の根幹をなす心理的要素であり、仕事やスポーツなどの実践場面で非常に重要です。

広告

「逃げなかった経験」が勇気を生む理由

1)実体験に基づく確信

他人からの励ましは外的な刺激に過ぎませんが、自分の過去の経験は内的な確信を生みます。たとえば、過去にプレッシャーの中でプレゼンを成功させた、試合で逆境を跳ね返した、困難なプロジェクトを完遂したなどの経験は、「自分はあのとき逃げなかった」という実感を伴います。この実感は、次の挑戦において「今回もやれるはずだ」という勇気に直結します。

2)自己物語の形成

人は自分の人生を「物語」として捉える傾向があります。逃げずに挑戦した経験は、その物語の中で「自分は困難に立ち向かう人間だ」というアイデンティティを形成します。このアイデンティティが、次の困難に直面したときの行動選択に影響を与えます。

3)自尊心と自己肯定感の向上

成功体験や逃げなかった経験は、自尊心や自己肯定感を高めます。これは「自分には価値がある」「自分は信頼できる」という感覚であり、勇気を持って行動するための心理的土台となります。

他者からの「頑張れ」の限界

もちろん、他者からの励ましがまったく無意味というわけではありません。特に信頼する人からの言葉は、心理的な支えになります。しかし、それが実際の行動に結びつくかどうかは、本人の自己効力感に依存します。

たとえば、「君ならできる」と言われても、過去に逃げ続けた経験しかなければ、「いや、自分には無理だ」と感じてしまうかもしれません。逆に、過去に逃げずにやり遂げた経験があれば、「そうだ、自分はできる」と言葉が内面に響きます。

つまり、他者の言葉は「補助的な要因」であり、勇気の根源にはなりにくいのです。

有効なペップトークをするには自己効力感を使う

ペップトークとは、相手の心に火をつけるような短く力強い言葉がけのことです。スポーツや教育、ビジネスの現場で広く使われており、相手のモチベーションや勇気を引き出す手法として活用されています。ただし、本人の自己効力感が無い状態での励ましの言葉は、雑音にしかなりません。

ペップトークを使うとき、「逃げなかった経験」と組み合わせることで、相手の自己効力感を高め、より深い勇気と行動意欲を引き出すことができます。上司やコーチは、相手の過去の成功体験を言語化し、それを肯定的な言葉で再認識させることが重要です。以下に言葉と経験を組み合わせたペップトークの手順をご紹介します。

1)成功体験の言語化

ペップトークを行う前に、相手の過去の「逃げなかった経験」や「乗り越えた瞬間」を一緒に振り返りましょう。例えば、

「あのとき、君は最後までプレゼンをやり切ったよね」

「前回の試合で、苦しい場面でも諦めなかったよね」

などと、具体的な行動と努力を言葉にして伝えることで、相手は自分の力を再認識できます。

2)肯定的な言葉で再定着

振り返った経験を、ペップトークの形式で肯定的に伝えます。例えば、

「君はあのとき、自分を信じてやり切った。今回もできるよ」

「あの経験があるから、今の挑戦も乗り越えられる」

などと、過去の経験を現在の挑戦に結びつけることで、勇気が内側から湧いてきます。

3)行動を促す

4)激励で背中をひと押し

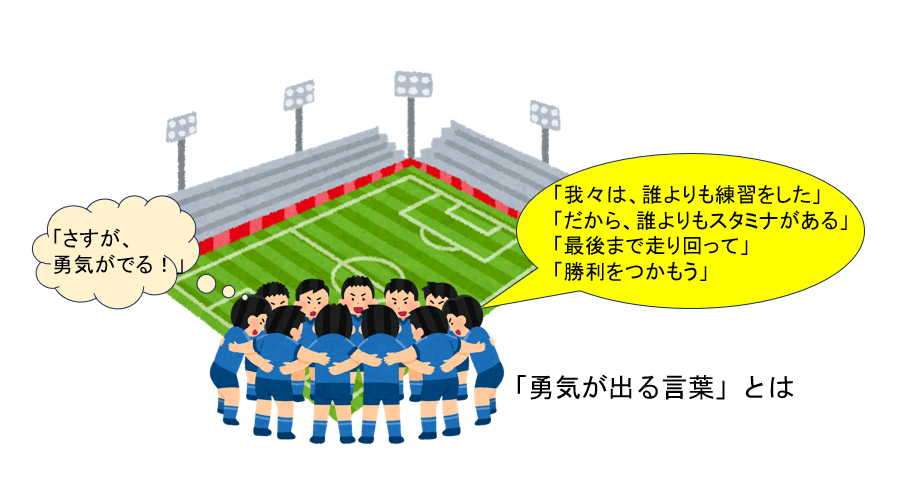

例えば、ラグビーコーチの言葉にあてはめてみると、以下のような言葉ができます。

「我々は、どんなチームより厳しい練習に耐えてきた」(経験)

「(だから)どんなチームより、我々にはスタミナがある」(再定着)

「最後まで動き回れ」(行動)

「勝利が待っている!」(激励)

短い言葉ですが、自己効力感を利用して、わかりやすく、相手の心に火をつける言葉となります。ちなみに、これは日本代表のラクビー日本代表エディー・ジョーンズヘッドコーチが、2015年のワールドカップで発した言葉の一部です。

広告

まとめ

勇気の源泉は「他者からの励まし」よりも「自分の過去の逃げなかった経験」にあります。これは自己効力感という概念に裏付けられており、実体験に基づく確信が、次の挑戦への勇気を生み出すのです。

したがって、仕事やスポーツで勇気を持ちたいときは、他人の言葉に頼るだけでなく、自分自身の過去の「逃げなかった瞬間」を思い出し、それを心の支えにすることが最も効果的です。また、ペップトークなど「励ましの言葉」をかけるときは、相手に自己効力感を高めさせることが大切です。

参考記事:「積極的に動かない部下」を励ます「ペップトーク」の使い方

WBCでの大谷翔平の言葉に含まれていた「元気を出す」ためのポイント