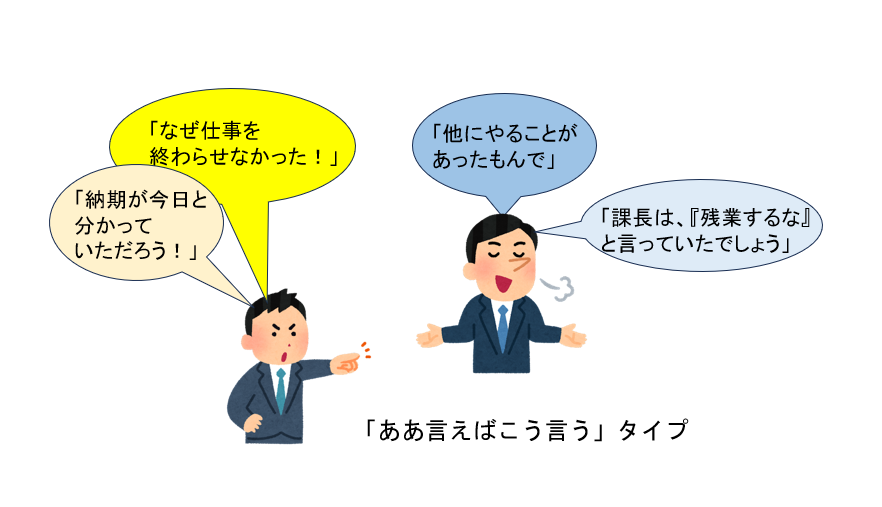

「ああ言えばこう言う」タイプの人の思考パターンと対処法

「ああ言えばこう言う」タイプの人の思考パターンと対処法

「ああ言えばこう言う」タイプの人の特徴と思考パターン

遅刻をしても、電車の遅れのせいにする部下がいました。毎度のことなので、

「早めに家を出るようにしたら」

と言うと

「子供を学校に行かせる時間が決まっているから変えられません」

「子供を少し早く学校に行かせたら」

そう言うと、また出来ない理由を並べます。

こんな、他人の意見やアドバイスに対してすぐに反論し、いろいろな理由を並べて自分の非を認めようとしない人を「ああ言えばこう言う」タイプといいます。このような人々にはいくつかの共通した特徴があります。

1)負けず嫌い

常に他人より優位に立ちたいという思いが強く、自分の意見を無理にでも押し通そうとする。また、自己主張が強く、他人の話を聞かない、相手の話を途中で遮り、自分の話にすりかえてしまい、他人の意見を理解しようしない。

2)自分が常に正しいと思っている

自分と異なる意見を「間違っている」と感じ、他人の意見を素直に受け入れることができない。

3)否定的な言葉を多用する

「でも」「だって」「それって」など、否定的な言葉から会話を始めることが多く、無意識に他人の意見を否定してしまう。 何かアドバイスすると、「出来ない理由」を並べる。

このような「ああ言えばこう言う」タイプの人の思考には、共通点があります。それは、「自分は絶対に正しい」「この法則は絶対に正しい」と言った大前提から出発して、演繹的に物事を考えるパターンです。

「ああ言えばこう言う」タイプの人の思考は、

1)間違った前提(=自分は絶対に正しい)から出発して、

2)演繹的に思考を展開する構造を持っています。

何か意見や忠告を受けると

①自分は正しい(前提)

②相手が違う意見を言うのは間違っている

③だから反論する(結論)

という流れができてしまい、本人の中では「論理的に正しい」ということになっています。そもそも、演繹的に考えるには、「正しい前提」がなければ、正しい結論にはなりません。ところが、あまり意識せず、

「自分は絶対に正しい」

という前提があって演繹的に思考していくのが、「ああ言えばこう言う」タイプの人です。

この記事では、「ああ言えばこう言う」タイプの人の思考法と接し方について考えます。

広告

使う! ロジカル・シンキング 「結局、何が言いたいの?」と言わせない最強の伝え方

演繹法は、正しい前提が必要

「ああ言えばこう言う」タイプの人の議論は、演繹的に展開します。その演繹法は、三段論法とも言われ、以下のようなプロセスです。

1)絶対的基準(大前提)

2)個別の事象やデータ(前提)

3)結論(結論は1つ)

三段論法を成立させるには、大前提が疑いの余地のないものでなければなりません。ところが、その「大前提」が結構怪しいことがあります。

例えば、一頃流行った「血液型による性格判断」では、

「A型の人は几帳面」

などと言われていました。A型の人が、なにかの拍子に几帳面な面が出ると

「やっぱりA型だから」

と結論づけられてしまいます。大前提の間違いに気が付かないのは、個別の事象やデータが、大前提から導かることに一致しているからです。実際には、いろいろある事象やデータのうち、大前提と合致したことだけを取り上げて論理を展開しているのですが、本人は気づかず大前提を信じ続けるということが起きます。

また、問題を起した宗教団体の会見では、第三者から見ると、屁理屈としか思えない論理展開でも、

「教祖や教団は、絶対に正しい」

という大前提から出発した論理で、説明する宗教団体の人は正しい見解を言っていると思い込んでいます。(少なくともそういうフリをしています)このような人に記者が質問すると、まさに「ああ言えばこう言う」といった状況になってしまうことがしばしばです。論理構成は、正しくても前提が間違っているので、双方にとって「正しい」結論に至らないということです。

ちなみに演繹法の「大前提」は、帰納法で導かれるものです。「自分が正しい」ことを証明するには、様々な事実やデータを集め、因果関係を明らかにして、法則が生まれ、これが「大前提」となります。「どこかで聞いた法則」「いつも私は正しかった」というだけで「大前提」として議論をスタートさせるのは、心もとないと言わざるをえません。

「ああ言えばこう言う」タイプの人との接し方

正しい前提があってこそ、演繹推論は正しい結論を導きます。しかし「前提」が間違っていれば、いくら形式的に筋道が通っていても結論も間違うことになります。やっかいなのは、本人が前提の間違いに気付かない、あるいは気付いても簡単には修正できないということです。

「ああ言えばこう言う」タイプの人は、大前提として「自分は絶対に正しい」と思い込んでいます。そして、

「自分にとって正しいことは、他のひとにとっても正しい」

とまで思っています。

こんなタイプの人に反論するとき、大前提の間違いを指摘すればいいのですが、説得するのは極めて困難です。宗教家に対して「神は存在しない」と議論を吹きかけるようなものです。神の存在を信じているから宗教家であって、「神が存在する」との大前提を議論することは無駄です。かつて、司馬遼太郎は、「宗教とは、芯のない筒にぐるぐると固い糸を巻き付けたようなもの」と言ったことを覚えています。(私の記憶で恐縮ですが)つまり、芯の存在を直接証明できなが、その周りを神学というもの論理的に固められているというのです。

「ああ言えばこう言う」タイプの人と接するには、相手が「自分が正しい」という前提を持っていることを理解した上で、ソフトに対応していくことです。例えば、以下のようなアプローチです。

1)前提を直接否定せず疑問を促す

直接的に、「あなた間違っているよ」ではなく、「こういう考え方もあるみたいだけど、どう思う?」と別の視点を示して、相手に「前提への疑問」を感じさせる。

2)相手の正しさをいったん認める

「たしかに、そういう見方もあるよね」と対応し、相手の自己防衛バリアを下げる。その上で、疑問を投げかけること。

3)急がず相手の「気付き」を待つ

急ぎ相手の間違いを「正そう」とするのは逆効果。何度も小さな疑問を積み重ねて、相手が「あれ?」と思う瞬間を待つこと。

ポイントは、このタイプの人が、前提を変えることが「負け」、つまり「自己否定」であったり「存在感の崩壊」であったりではないと理解することです。このために、

安心 → 疑問 → 小さなズレ → 自分で再構成

というプロセスが必要です。

まとめ

「ああ言えばこう言う」タイプの人は、誤った前提に基づく演繹思考をしている。本人には、筋が通っているような論理展開と感じても、誤った結論になっています。このタイプの人は、「正しく反論・議論している」つもりなので、なかなか自覚しにくい。このような人と接するには、安心 → 疑問 → 小さなズレ → 自分で再構成というプロセスが必要です。