明確な理由がないのに、絶好調から「スランプ」に陥るのはなぜ?

明確な理由がないのに、絶好調から「スランプ」に陥るのはなぜ?

絶好調からスランプに陥る理由

・打ちまくっていたプロ野球の打者が、突然打てなくなる。

・人気だった漫画家が、最近さっぱり作品を発表しない。

絶好調だったプロ野球選手や作家に異変が起きると推し活をしている人は「スランプ」かなと心配します。実際、本人達も明確が理由がないのに、「打てない」「書けない」といったことが起きると「スランプ」を意識すると言います。

職場でも、斬新な提案をしていた人が、急に「企画アイデアが出ない」「会議で提案しても却下」といったこと続くことがあります。理由を考えても、明確な「疲労」や「能力不足」といったことがなく、「自分はスランプ」と感じてしまうことが起きます。

辞書を引くと「スランプ」(Slump)について、

「身心の調子が一時的に不振になっている状態。また、実力が発揮できず、成績などが一時的に落ち込んでいる状態」

とあります。(Weblio辞書より)スランプという状態は、仕事やスポーツなど、様々な分野で起きます。スランプの陥るのは、一般的にモチベーションの低下や、技術的な問題、精神的な疲労などが原因と言われています。

絶好調からスランプに陥るのは、以下のような要因があります。

1)確率の揺らぎ:人間のパフォーマンスには必然的に波がある。

2)心理的解釈:偶然を「才能」「欠陥」と意味付けし、波を増幅させる。

3)環境要因:好調が続くと外部環境が不利に変化しやすい。

4)油断と過剰:好調時に油断や過負荷が起きる。

これら、四つの要因が複合的に絡むことで「絶好調からスランプ」という事態が生じます。重要なのは「スランプは避けられない自然現象」と理解すること。波を単なる揺らぎと受け止め、心理的に過剰な意味付けをせず、環境の変化に柔軟に対応し、油断や過剰を抑えることです。それが「スランプを短くし、再び調子を取り戻す」ための最も現実的な方法ではないでしょうか。

広告

夢は9割叶わない。

確率の揺らぎ

人間のパフォーマンスには常に確率的な要素が含まれています。

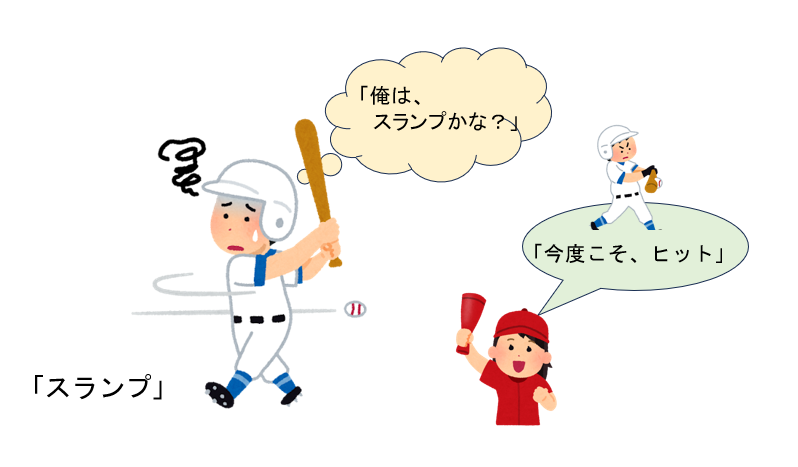

打率3割の好打者でも、10回の打席で平均3本しかヒットを打てません。逆に言えば7回は凡退です。それでも「連続して5本ヒット」という偶然も起こり得るし、「20打席連続無安打」も起こります。短期的な好不調は、統計的な揺らぎとして自然に出現するもの。つまり「絶好調」と呼ばれる状態のかなりの部分は、技術や精神状態の改善ではなく、単なる分布の偏りと言えます。

職場において、ある人の新規企画が続けざまに採用されることがあります。だがそれは、たまたまその時期に上層部のニーズと本人の発想が合致した結果であり、本人が突然万能になったわけではありません。確率的な「巡り合わせ」がプラス方向に働くと絶好調と見える一方、同じようにマイナスの巡り合わせでスランプに見えます。

「好調」と「不調」は本来、コインの表裏のように分布の中で必ず生じる現象で永遠の絶好調は存在しないものと捉えるべきです。

スランプの心理的解釈

人は、確率の揺らぎを「ただの波」と割り切ることは難しいものです。人間は偶然に意味を読み取り、自分の能力や価値に直結して解釈してしまいがちです。

打撃好調のとき、選手は「今の自分の打ち方が良い」と思い込んでしまうといいます。逆に打てなくなると「何かがおかしい」と原因探しに没頭し、フォームを崩す。つまり本来は偶然の揺らぎでしかないものを技術の「良い」、「悪い」と解釈してしまうことが起きます。(プロ野球解説者の話)

また、新規提案が連続で採用された社員は「自分は出来る」と思い込み、次の企画にも過剰な自信を持ちがちです。しかし不採用が続くと「上司は自分を評価していない」と解釈することもあります。確率的な巡り合わせに「自己評価」や「人間関係の意味」を読み込むことで、心理的スランプが深刻化することになります。

このように「偶然を自分の責任や才能に結びつける」ことで、絶好調やスランプといった風に波をより大きく感じさせます。

環境要因の影響

絶好調からスランプへ移行するのは、外部環境が影響することもあります。

例えば、打撃好調な打者に対して、相手チームは徹底的に研究します。打者の弱点コースを見つけ徹底的にそこに投げられる。打球方向を研究され、守備位置を変えてくるといったことです。この結果、打率は下降するということが起きます。

職場でも、ある人の企画が連続して成功すると、上司や同僚は「次も期待」します。だが周囲の期待が高まるほど、ハードルは上がり、同じレベルの成果でも「物足りない」と評価され、好調時の再現が難しくなります。

つまり、好調が続くほど、環境は不調を呼び込む構造に変化していきます。

好調時の油断と過剰

人間の行動特性として「好調時ほど油断や過剰な試みが生まれ、それがスランプを引き起こす」ということが起きます。

例えば、打者が絶好調のときは「どんな球でも打てる」と錯覚し、ボール球にも手を出すようになります。好調なときは、確かにヒットがでます。ところが、悪球を打っているうちに、いつの間にか本来のフォームが崩れ、ある時から全く打てなくなるというスランプに陥るはめになります。

元阪神の岡田監督は、

「打てない球を無理に振ってフォームを崩すくらいなら、見逃し三振でも良しとする」

と言っていました。

人気が出た漫画家は、新しい挑戦や奇抜な表現に手を広げることがあります。うまくいくこともありますが、試みが必ずしも成功するわけではありません。結果、読者が離れるきっかけになるといったことが起きます。

職場においては、企画が採用され続けると、「自分なら何でも通る」と思い込み、練り込み不足のアイデアを量産し勝ちです。あるいは好調に乗じてプロジェクトを抱え込みすぎ、過労や粗雑化によって成果が落ちるといったことも有り得ます。

このように「成功の後に訪れる失敗」は、「油断と過剰な試み」による自己招待的なスランプということもあります。

まとめ

絶好調からスランプに陥るのは、以下のような要因があります。

1)確率の揺らぎ

2)心理的解釈

3)環境要因

4)油断と過剰

これら、四つの要因が複合的に絡むことで「絶好調」から「スランプ」に陥ります。大切なのは、「スランプは避けられない自然現象」と理解することです。波を単なる揺らぎと受け止め、心理的に過剰な意味付けをせず、環境の変化に柔軟に対応し、油断や過剰を抑えること。それが「スランプを短くし、再び調子を取り戻す」ための現実的な方法ではないでしょうか。

参考記事:「ツキ」は運、「流れ」は実力。「ツキ」に頼らす「流れ」を待つこと

「前向きな人」に成るためのヒントは、「自己肯定感」「忘れる」「モチベーション」