若手社員が辞める3つの理由は、「存在」「貢献」「成長」

若手社員が辞める3つの理由は、「存在」「貢献」「成長」

若手社員が辞める3つの理由

「入社2年目の社員が、会社を辞めると言っています」

「今年は、これで3人目です」

人事担当者から、こんな報告がありました。これを聞いた社員の反応です。

部長:「今どき、若い子が辞めるのは、仕方がない」

課長:「会社の方針に一貫性がないからな」

係長:「管理職を見ていたら、若い人は出世しようとは思わないわな」

主任:「こんなに残業が多くて、給料が安ければ、やめたくなるわな」

各層の反応は、バラバラです。上司が、若手社員が退職に至る本当の気持ちを理解しているか疑問を感じます。

本人に退職理由を訊いてみると、

「他にやりたいことがあるので」

といった言葉が出てきます。「仕事がきつい」とか、「給料が安い」といった言葉は、あまり出てきません。どうもウソっぽく聞こえるので、更に突っ込んで、

「人間関係が悪いのでは?」

と質問しても、

「皆いい人ばかりです」

とのこと。中々本音を聞くことは難しいものです。(実経験からの感想です。)

退職後、第3者によるヒヤリングをしてみると、

「会社は自分でなくても、人手さえあればいいのでは」

「将来が見えない」

「仕事が自分に合っていない」

といった理由を語ったとのこと。これを聞いて、私自身ハッとした経験があります。

若手社員が辞める理由は、存在承認、貢献実感、成長予感の不足にあると、株式会社カイラボの社長井上洋市郎氏は、その著書で述べています。そして、上司が若手社員の気持ちを正しく理解していないことが、離職を加速させるとも言っています。

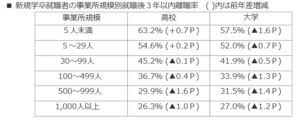

従来から、多くの企業で若手社員の早期離職が問題となっています。令和7年10月に厚生労働省が発表した「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)」によれば、昨年より減ったといはいえ100人未満の企業で42%、1000人以上でも27%の大卒就職者が3年以内に離職しています。

出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)

企業は、離職の理由について、「給与が低い」「人間関係が悪い」「仕事がきつい」といった理由に目を向けがちですが、実際にはもっと深層的な要因が存在します。株式会社カイラボの調査によれば、若手社員が辞める要因は以下3つであると述べています。

1)存在承認の不足

2)貢献実感の不足

3)成長予感の不足

これらは、若手社員の心理的な安心感や職場への信頼感に直結する要素です。にもかかわらず、上司や管理職がこれらの要因を正しく把握していないことが、離職を加速させているのではないでしょうか。

この記事では、上記3つの要因と離職の関係を考えます。

広告

離職防止のプロが2000人に訊いてわかった! 若手が辞める「まさか」の理由

存在承認の不足(自分の居場所がないと感じる若手)

「存在承認」とは、「自分がここにいていい」「自分の存在が認められている」と感じられることです。これは、根源的な欲求であり、職場における人間関係の土台です。

例えば、若手社員が配属先で

「マニュアルだけ渡されて放置される」

「質問しても上司が忙しそうにしていて答えてくれない」

といった状況に置かれると、自分の存在が軽視されていると感じます。生産現場でも、

「ベテラン社員が新人に無関心」

「単調な作業ばかり任される」

などのケースでは、孤立感が強まり、職場に居場所を見いだせなくなります。

存在承認が不足すると、若手は「自分はここに必要とされていない」と感じ、やがて退職を選びます。日々の声かけや感謝の言葉が、少ない職場は要注意です。

貢献実感の不足(自分の仕事が誰かの役に立っていないと感じる)

「貢献実感」とは、「自分の仕事が誰かのためになっている」「組織に価値を提供している」と実感できることです。これはモチベーションの源泉であり、働く意味を支える要素です。

企画や営業などの業務においては、成果が見えにくいことがあります。

「この資料作成が何に使われるのか分からない」

「顧客との接点がないまま、数字だけ追いかけている」

といった状況では、貢献実感が得られません。生産現場でも、

「毎日同じ作業の繰り返し」

「改善提案をしても反映されない」

などのケースがあると、自分の働きが組織にどう貢献しているかが見えづらくなります。特に間接職場においては、お客様や製造に直接かかわることがなく、

「自分の業務が、誰の役に立っているのか分からない」

と感じることがあります。

貢献実感がないと、若手は「自分の仕事は意味がない」と思い、離職の選択肢が現実味を帯びてきます。若手社員に対して、丁寧に仕事の意味や成果をフィードバックすることが重要です。

成長予感の不足(この会社で成長できるという希望が持てない)

「成長予感」とは、「この会社で自分は成長できる」「将来に希望が持てる」と感じられることです。これはキャリア形成の基盤であり、若手社員が長く働くための動機づけになります。

大卒総合職では、

「昇進の基準が不透明」

「成りたい上司(ロールモデル)がいない」

「会社のビジョンはあるが、実務とかけ離れている」

といった不安が成長予感を奪います。製造現場では、

「その場の作業に終始してスキルが広がらない」

「上司が自分の将来に関心を持っていない」

といった状況が、将来への不安を生み出します。

成長予感がないと、若手は「このままでは自分の市場価値が上がらない」「転職した方が良いのでは」と考えるようになります。会社として、キャリアパスや将来のビジョンを提示することが必要です。

特に「斜陽」と言われている産業・業種では、実際以上に閉塞感や将来的不安が蔓延しています。会社として、若手に希望を与えるような将来ビジョンを示し、実践していくことが強く求められます。

上司の認識のズレが若手の離職を助長する

若手社員の離職理由に対する上司の反応を冒頭に挙げた例から見てみます。

部長:「今どき、若い子が辞めるのは、仕方がない」

この発言は、若手の離職を時代の流れとして片付けてしまっており、組織としての改善努力を放棄しています。存在承認や貢献実感の不足に目を向けることなく、若手の価値観を理解しようとしない姿勢が見て取れます。

課長:「会社の方針に一貫性がないからな」

これは成長予感の不足に通じる指摘ですが、若手に対して具体的な支援をする姿勢が見えません。方針の不透明さが若手の不安を招いているにもかかわらず、それを放置している状態です。

係長:「管理職を見ていたら、若い人は出世しようとは思わないわな」

これはロールモデルの不在を示しています。若手が将来に希望を持てないのは、管理職が疲弊している姿を見て「自分もこうなるのか」と思ってしまうからです。成長予感の欠如がここにも表れています。

主任:「こんなに残業が多くて、給料が安ければ、やめたくなるわな」

この発言は待遇面に焦点を当てていますが、若手が求めているのは「安定」」と「そこそこの給与」です。

若手社員が求める「安定」とは、単なる雇用の継続ではなく、「会社が今後も成長し続けること」を意味しています。また、「そこそこの給与」とは、生活が成り立つ水準のことであり、過度な高収入を求めているわけではありません。むしろ、給与よりも「働きがい」や「成長の実感」を重視する傾向があります。残業の多さや給与の低さは確かに問題ですが、それ以上に「自分が成長できるか」「会社が将来も存続するか」が重要です。

上司は、若手の離職理由を表面的に捉えることなく、心理的な要因や価値観の変化に目を向けることが重要です。そして、何より会社の将来、そして社員の将来に「成長し続ける」イメージが持てる経営戦略を持ち社員に浸透させていくことが重要なのではないでしょうか。

広告

まとめ

若手定着の鍵は、「心理的な充足」と「成長の見通し」にあります。若手社員の離職を防ぐためには、

1)存在承認、2)貢献実感、3)成長予感

を満たす職場作りが大切です。

また、上司が若手の重要視する価値観、「安定」(成長し続ける会社)と「そこそこの給与」を満足させて行けるかという視点を持つことが重要です。会社として、これらに向き合うことで、若手の定着と持続的成長が期待されます。

参考記事:離職を防ぎ、やる気を高める「トータル・リワード」という非金銭報酬とは

「社畜すぎて草」「上司ガチャ爆死」等々、SNSへの会社不満投稿への対応策