「行動遺伝学」の知見から考える学校教育の限界と教えるべきこと

「行動遺伝学」の知見から考える学校教育の限界と教えるべきこと

教育の限界と可能性について

トップアスリートになるには、親がトップアスリートでなければダメ?

サッカーに自信のあった私の息子は、12歳のときJリーグのユースチームに入りたいと申し込み用紙を持ってきました。本人の身長・体重のほか、サッカー経歴や50m走の記録などの記入が求められていました。驚いたのは、父親と母親の身長、スポーツ経歴を書く欄があったことです。残念ながら私も女房も若い頃スポーツで活躍したことはなく、空欄で提出するしかありませんでした。

息子は選抜会に参加しましたが、「プロになる素質を持っていない」との判定だったのでしょうか、不合格となって帰ってきました。聞くと、親がスポーツの全国大会で入賞したことがあるとか、今は低身長でも親が185センチを超えているといった子が合格していたそうです。息子は「走るのは俺の方が速かったのに」と悔しがっていました。数年後、選抜された子の中からJリーガーとしてデビューしていった選手を見ると、クラブの判断は正しかったのかも知れないと思ったものです。

ユースチームの目的は、「サッカーを楽しむ」のではなく、「プロのサッカー選手を育成すること」です。その方針は、遺伝的に優れた素質を持った子を集め、その素質を開花させるということ。競走馬の子馬が、血統で優劣を判断されるのと何ら変わりません。競馬の世界では、「強い馬は、血統とトレーニング(調教)で作られる」ということが、常識となっています。

私にとって、ユースチームの選手選択方法や競走馬の常識は、「教育」の有り方を考えるきっかけとなりました。

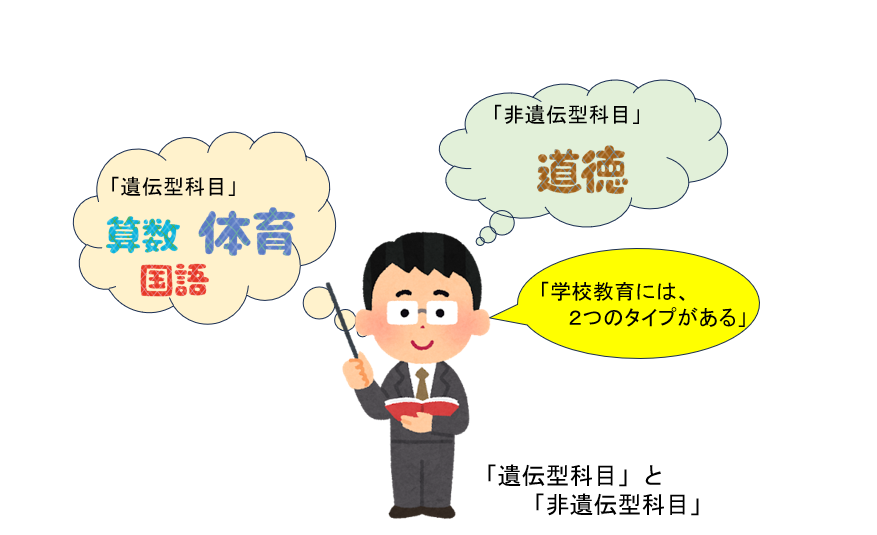

教育科目には、2つの領域がある

近年、「行動遺伝学」の研究が進み、運動能力や学力の多くが遺伝的に決まってしまうことが明らかになってきました。身体能力は約90%、学力は約60~70%が遺伝要因によって決まるという研究結果もあります。この事実は、「努力すれば何にでもなれる」という教育の前提に疑問を投げかけるものです。(現代ビジネス:「残酷な「遺伝の真実」あなたの努力はなぜ報われないのか」より)

一方で、教育とは、国語、算数、体育といった遺伝的要因の影響が強い教科ばかり教えるものではありません。それは、考え方や信念、価値観といったことです。これらの領域は、遺伝の影響が比較的少なく、家庭や学校、社会を通じて形成されていきます。教育というと、国語、算数といった科目を思い浮かべますが、教育が本来果たすべき役割は、むしろ遺伝的に決まらない領域にこそあるのではないかと思います。

つまり、教育には、2つの領域があり、それは以下の2つです。

1)遺伝型科目:体育、国語、算数等

2)非遺伝型科目:道徳、ホームルーム

これは、私が勝手につけた名前です。この2つの領域から、学校教育を見ていくと今の日本が抱えている問題の原因が垣間見えてきます。

この記事は、行動遺伝学の知見をもとに「教育」について考えたことをご紹介します。

行動遺伝学が示す「遺伝型科目」に偏った教育の限界

行動遺伝学では、双生児研究などを通じて、知能、学力、運動能力、性格傾向などの多くが遺伝的に規定されることが示されています。特に青年期以降は、個人が自らの遺伝的素質に合った環境を選択する「能動的相関」が強まり、学校教育の影響は限定的になる傾向があります。

このような知見は、教育が「努力すれば、何にでもなれる」という幻想を打ち砕くものです。スポーツや芸術、学問の世界で超一流になるには、遺伝的素質が不可欠であり、努力だけでは到達できない領域が存在します。教育は、素質を超えるものではなく、素質を開花させるものと考えるべきです。すると、教育とは、個人の遺伝的特性を見極め、それに合った環境や学習機会を提供することにあると言えます。

「非遺伝型科目」教育の必要性

価値観、信念、倫理観、社会的態度といった領域は、遺伝の影響が比較的少なく、環境要因によって形成されます。家庭での会話、学校での指導、社会での経験を通じて、個人の内面は形づくられていきます。学校の教育科目でいえば、道徳やホームルームがこれに当たります。私は、この領域こそが、教育が本来果たすべき役割の中心ではないかと思います。

残念ながら、日本の教育現場では、この領域に対する議論が十分に行われてきたとは言えません。むしろ、以下のような価値観が、議論を経ることなく「常識」として共有されているように思われます。

「努力すれば何にでもなれる」

「話し合いで、すべてが解決できる」

「戦争は絶対に悪」

「いつも平等が正しい」

これらの価値観は、教育現場で繰り返し語られ、刷り込まれていますが、その正当性や限界についての議論はほとんど行われていません。教育が価値を教える場である以上、何を教えるか、どう教えるかについての徹底的な議論が不可欠なはずです。

これらを見ていると教育とは、遺伝の影響の少ない領域でこそ重要であると思えます。

ところが、現在の日本の教育現場では、この領域に対する議論が十分に行われてきたとは言えません。むしろ、「話し合い絶対主義」や「戦争は絶対に悪」「平等第一」といった価値観が、議論を経ることなくムード的に共有され、あまり意識をせず教えられているように見受けられます。

儒教に偏った科挙制度の例

清王朝時代の中国では、科挙によって役人が選抜されていました。この制度は、1905年まで1300年も続けられた官僚の登用制度です。中国全土から超優秀な人々が試験に挑み、合格者は官僚となって、国の政治を行います。科挙に合格するというのは、きっと遺伝的に優れた素質を持った上に努力を重ねた人のみが得られる結果です。

19世紀になり、日本も中国も同じ様に欧州列強から文物が入り、軍事的圧力も受けます。そんな中、清国が頑なに西洋文明を拒否したのに対し、日本は柔軟にこれを受け入れたことで、その後の近代化において大きな差が生まれることになりました。

遺伝的に優れた頭脳と猛烈な勉強をした科挙の合格者達でしたが、思想教育と言う点では、儒教とりわけ朱子学一辺倒です。朱子学に染まった官僚達は、国民の為ではなく「皇帝の為に働くことが正しい」と刷り込まれた人々で、国を守り・発展させることはありませんでした。

他にも、イスラム圏の国家では、コーランを大切にし、イスラム教徒を守ることが第一として教育されています。また、戦前の日本では、大日本帝国を守り、繁栄させる思想を浸透させていました。ちょっと距離を置いてみれば、いずれも自国中心思想で、少なからず弊害を伴っています。

戦前の教育勅語に見る価値教育の構造

戦前の教育勅語は、儒教的価値観に基づき、忠孝、礼節、勤勉、公共心などを教育の中心に据えていました。内容には時代的制約や政治的意図が含まれており、現代の価値観とは相容れない部分もあります。しかし、教育勅語が果たしていた役割は、教育が価値を教える場であるという点において、一定の意義を持っていたと考えられます。

教育勅語は、国家として共有すべき価値観を明示し、それを学校教育の中で体系的に教える枠組みを提供していました。これは、教育が「何を教えるか」を明確にする役割があり、現代の教育が失っている構造的な問題を解決するヒントを提供しています。

もちろん、教育勅語の内容をそのまま復活させることは望ましくないでしょう。しかし、教育が価値を教える場であるという認識を再確認し、現代にふさわしい価値教育の枠組みを再設計する必要があります。

価値教育の再設計に向けて

価値教育の再設計にあたっては、以下のような原則が重要であると考えます。

1)複数の価値観の提示と熟議の場の創出

教育は、単一の価値観を押し付けるのではなく、複数の価値観を提示し、それらの違いや背景を理解する場であること。

2)歴史的・文化的文脈の理解

価値観は歴史的・文化的文脈の中で形成されます。教育は、こうしたことを理解する力を育むこと。

3)自己の価値観の形成と他者理解

教育は、自己の価値観を形成すると同時に、他者の価値観を理解する力を育む場であること。

4)教育者の価値教育に対する自覚と訓練

教育者自身が価値教育の担い手であるという自覚を持ち、そのための訓練を受ける必要がある。

以上の議論を踏まえると、「学校の役割」は以下のように再定義されます。

1)教科や運動を教える場であると同時に、価値観や信念を形成する場であること

2)遺伝的に決まらない領域に対する教育を重視し、個人の内面の成長を支援すること

3)単一の価値観を押し付けるのではなく、熟議と選択の場を提供すること

4)教育者自身が価値教育の担い手としての自覚を持ち、透明性を確保すること

このような学校教育は、子供達が自らの人生を主体的に選び取り、他者と共に生きる力を育むものと考えます。

教育の再設計は社会の再設計でもある

行動遺伝学が示すように、国語算数等の学力や運動能力の教育には限界があります。しかし、問いを持つ力、考える力、価値を形成する力は、教育によって育むことができます。

学校は、子どもたちが自らの限界を知り、それを受け入れたうえで、自分にとって最良の選択を行う力を育む場であるべきです。そして、その選択を支える価値観や信念を形成する場でもあります。

教育は、遺伝的に決まらない領域にこそ力を発揮します。その領域とは、価値、信念、世界観などで、社会の未来を形づくる土台です。戦前の教育勅語が果たしていたように、教育は価値を教える営みです。その内容や方法は時代とともに変わるべきですが、教育が価値を扱う場であるという原則は、今こそ再確認されるべきです。

戦後、日本では道徳教育が戦前の軍国主義教育への反動として避けられてきました。価値観の押し付けや国家主導の倫理形成への警戒感が、教育現場から「価値そのものを教える営み」を遠ざけてきたのです。しかし、閉塞感が漂う今の日本社会において、価値教育の空白がもたらす影響は看過できません。若者の自己肯定感の低さ、社会的分断、公共性の希薄化、そして「何を信じて生きるか」が見えにくくなっている現状は、教育が価値を教える営みを回避してきたツケとも言えるでしょう。

だからこそ、今こそ道徳教育を再構築すべき時です。ただしそれは、かつてのような一方的な価値の刷り込みではなく、熟議と対話を通じて、価値の意味を問い直し、共有する教育でなければなりません。「何が正しいか」を議論し、異なる立場を理解し、自らの信念を形成する力を育む教育こそが、次世代の知的レジリエンスと倫理的成熟を支えるのです。

教育の再設計は、社会の再設計でもあります。価値の空白を埋め、問いのある教育を取り戻すこと。それは、教育の本質を取り戻す営みであり、未来への希望を育てる営みでもあると考えます。

まとめ

遺伝行動学によれば、運動能力や学力の多くが遺伝的に決まってしまうことが明らかになってきた。一方、価値観、信念、倫理観、社会的態度といった領域は、遺伝の影響が比較的少なく、教育など環境要因によって形成される。

学校や家庭における教育は、運動能力や学力に偏らず、価値観、信念、倫理感といった領域も重要であり、その内容が十分に議論されることを期待します。

参考記事:「少年院で公文式学習をやっている!」ステップ・バイ・ステップ方式は万能

「町のゴミ問題」をR・レッシングの「人の行動に関する4つの制約」から考えると